【検証】スポンジケーキは温度で決まる!失敗しない生地管理の秘訣

こんにちは!「たけまるスイーツラボ」研究員のたけまるです。

「スポンジケーキ、なぜかボソボソになる…」「膨らんだのに、気泡が大きすぎる…」

そんな失敗の経験、ありませんか?

実は、その原因は、最初の工程である「生地を湯せんで人肌に温める」という、たったひとつのステップにあるかもしれません。

私自身も、最初は「温めれば泡立ちが良くなるんでしょ?」と、この湯せんを軽視していました。その結果、

- 混ぜているうちに生地がすぐに切れてしまい、キメが整わない

- 焼き上がりがボソボソ、パサパサの食感になる

- 大きく膨らんだと思ったら、大きな気泡だらけでスカスカ…

と、悔しい思いをたくさんしてきました。

そこで、この「湯せん」という工程を徹底的に見つめ直したところ、誰も教えてくれない、お菓子作りの科学的な秘密が見えてきたんです。

ふわふわスポンジケーキは卵の温度が鍵!湯せんの役割とは?

試行錯誤を重ねて私がたどり着いた結論は、湯せんには相反する2つの目的があるということです。

1. 卵の「泡立ち」を最大限に引き出す

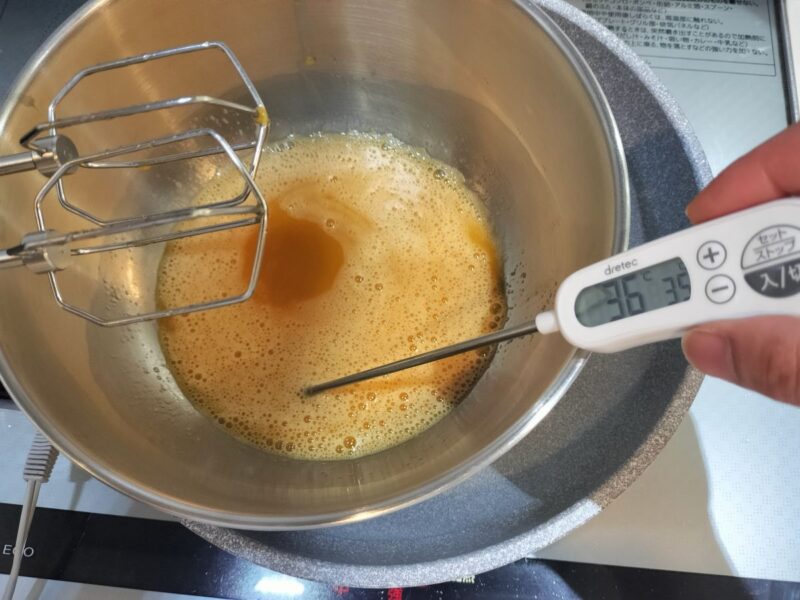

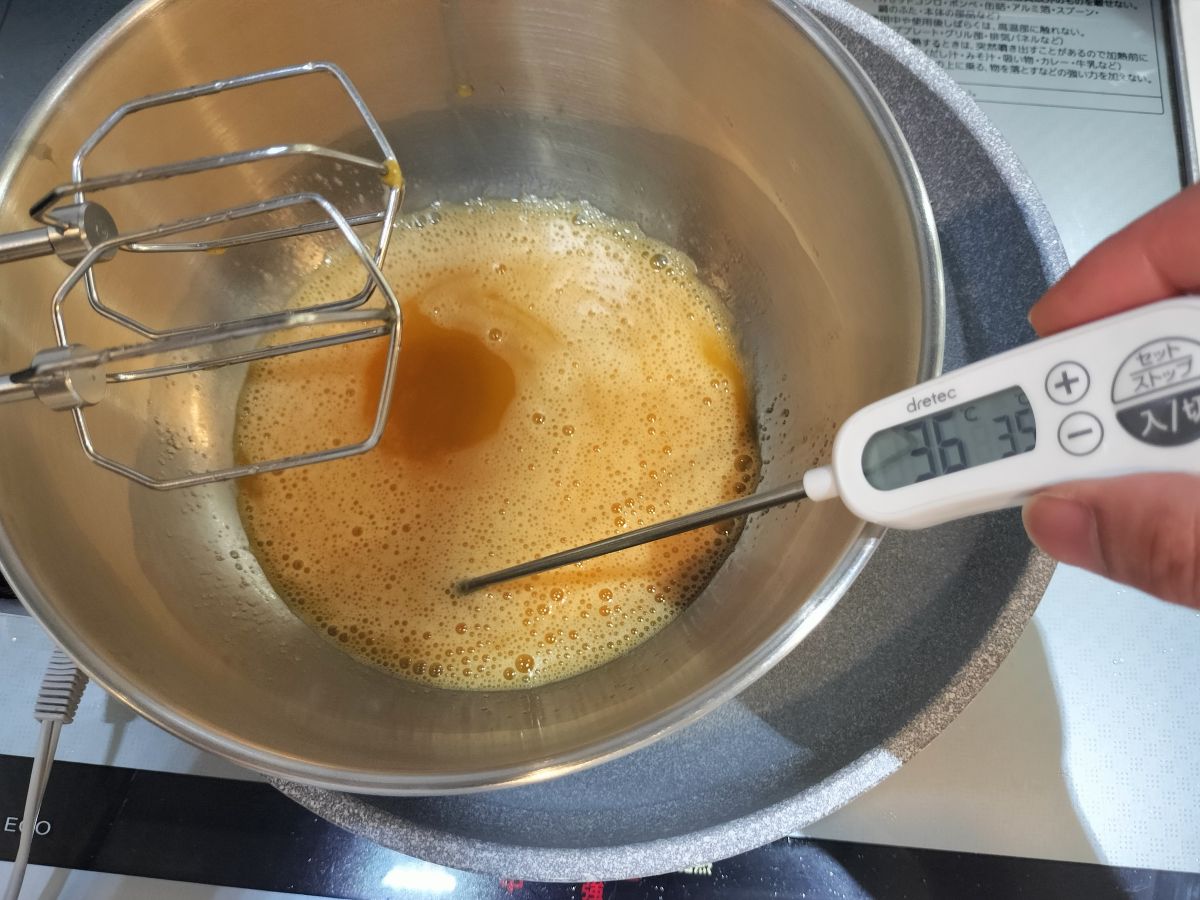

スポンジのふわふわ感は、卵が空気を抱き込む力、つまり「起泡性」で決まります。卵を人肌(36℃)に温めると、卵に含まれるタンパク質の働きが活発になり、空気をより多く取り込みやすくなります。

この状態でハンドミキサーにかけると、驚くほどきめ細かく、しっかりとした泡が立つようになります。

2. 泡を「均一」に整えてキメを細かくする

実は、生地の温度が上がりすぎると、せっかく抱き込んだ気泡がどんどん大きくなってしまい、焼き上がりがボソボソになってしまいます。

そこで、ハンドミキサーで混ぜるうちに徐々に温度を下げていくことで、気泡のサイズが均一に整い、なめらかな「8の字」が描ける、理想的な生地ができるのです。

つまり、湯煎は「泡立てるための準備」と「泡のサイズを整えるための冷却」という、両方の役割を担っているのです。

失敗知らず!「たけまる式」温度管理の3つのコツ

理屈はわかっても、いざ実践となると「湯煎しすぎたかも…」「理想の温度にならない…」と焦りますよね。パティシエのように室温を常に一定に保つのは難しいものです。

そこで、私の経験から編み出した、誰でも失敗なくできる3つのコツをご紹介します!

- お湯は「沸騰させない」:いきなり熱いお湯を使うと、卵に熱が入りすぎて失敗の原因になります。少し冷まして50〜70℃程度にしましょう。ボウルに指を入れてみて、熱すぎないか確認してください。

- 生地は「人肌になったらすぐ外す」:生地の温度が36℃に達したら、湯煎からすぐに外してください。砂糖がしっかり溶けていれば大丈夫です。これが最も安全な方法です。

- 季節で「温度調整」を工夫する:

- 冬場:生地が冷えやすいので、湯煎にかけながらハンドミキサーでしっかり泡立てましょう。

- 夏場:生地の温度が上がりやすいので、エアコン(22~25℃)をつけたり、ボウルの下に保冷剤を敷いたりして、冷やしながら泡立てるのがポイントです。

温度管理だけで劇的に変わる!もう失敗しないスポンジケーキ

たったひとつの「湯せん」という工程ですが、その意味を理解して丁寧にこなすだけで、スポンジケーキの完成度は劇的に上がります。

「もっときめ細かく、なめらかな生地を作りたい」

そんな風に悩んでいる方は、ぜひ今回の「たけまる式」温度管理を試してみてください。あなたのケーキ作りが、きっともっと楽しくなるはずです。

コメント